東京工業大学産学連携推進本部シンポジウム報告

3月24日に東工大大岡山キャンパスのレクチャーシアターで、東工大産学連携推進本部の主催によるシンポジウムが開催されました。 これは 「産学連携の進化に向けて」をテーマに、現在東工大で行われている3つの産学連携の形態を題材にして、産学連携の在り方について考えるものです。 産学連携の形態としてCOI、企業による共同研究講座、及び産学連携プラットフォームが挙げられました。 COIの説明は精密工学研究所の長谷川晶一准教授が行いました。

会場のレクチャーシアター

おおた工業フェアの会場

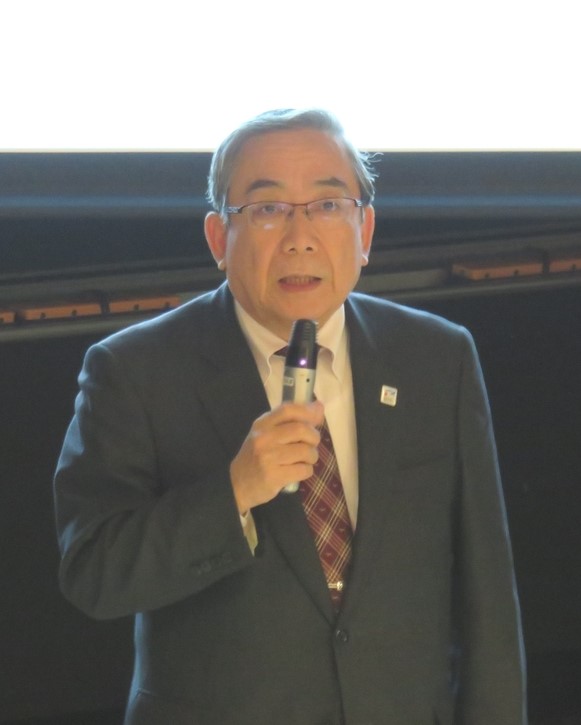

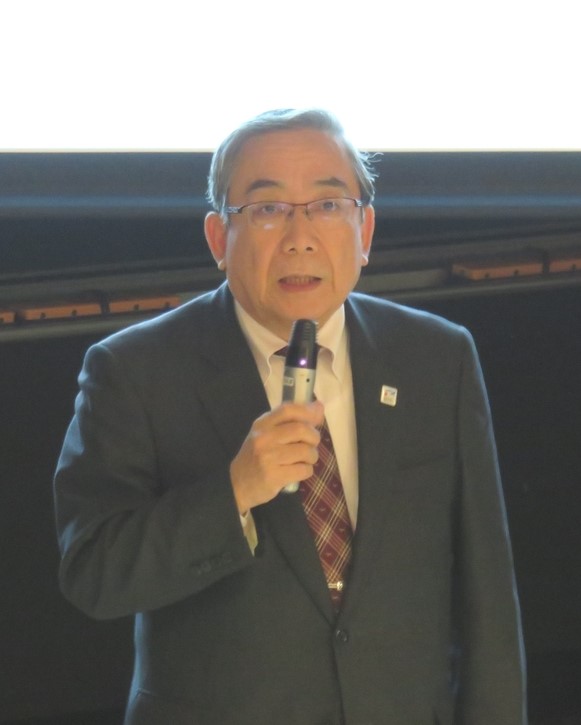

シンポジウムは、三島学長の開会挨拶で始まり、次いで文部科学省 科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課の坂本修一課長のご講演がありました。 この中で、産学連携における最近の産業界の考え方、海外の動向、オープンイノベーション加速に向けた産学共創モデルの提案が述べられ、大学発の社会的価値・イノベーターの創造への期待が語られました。

開会挨拶をする三島学長(左)と、講演をする文部科学省坂本課長(右)

三島学長/font>

開文部科学省坂本課長

次に東工大より3件のプレゼンテーションがありました。

最初にCOIの活動を推進している長谷川准教授が「こころがつながり、いきいきと暮らせる社会を目指して」と題して『以心電心』ハピネス共創研究推進機構の活動と、ご自身の研究課題である対話型エージェントの研究状況を説明しました。

COIにおける産学連携は、展示会やシンポジウムを機に始まるものが多く、研究室の持つ技術と整合が取れることもあります。

その後実用化の段階になると、企業には新事業に対するリスクも含めビジネスを立ち上げることになります。

2番目に東工大に設置された企業による共同研究講座の例として、田中真二特任准教授が「コマツ建機革新技術共同研究講座のご紹介」と題して説明しました。

共同研究講座は、企業が社員を大学に教員として派遣し、講座を運営する仕組みです。

企業にとってはリソースの面で大きな負担となりますが、関連する大学の研究室の協力を得てハイレベルの研究成果を得ることが出来ます。

また、教育の面でも学生が、産業界で現実に利用されている技術やの企業文化を知る良い機会にもなっています。

プレゼンテーションをする長谷川准教授(左)と、田中特任准教授(左)

長谷川准教授

田中特任准教授

3番目のプレゼンテーションは、特定の課題を解決するため産学官連携によるオープンイノベーションの研究拠点の例です。 将来の先端エネルギーシステム(AES)について研究を進めているAESセンターの小田拓也特任教授が説明をしました。 AESセンターはエネルギー関連の企業、自治体、大学が参加し設立しましたが、その拠点を大学内に置くか、 学外に置くかが議論になり、最終的にはマルチクライアント受託形態の共同研究部門として東工大に設置されました。 大学における社会貢献の多様化を図るものとして期待されています。

東工大COIは2つのテーマについて展示を行いました。 一つは通信革命を目指した『以心電心』コミュニケーションによるハピネス共創社会の紹介、もう一つはハピネスセンサの一つである益・伊藤研究室の小型センサノードです。

小田特任教授(左)と、森本特任特任准教授(右)によるプレゼンテーション

小田特任教授によるプレゼンテーション

森本特任特任准教授によるプレゼンテーション

休憩をはさみ、大学院情報理工学研究科の森本千佳子特任准教授が「チーム志向越境型アントレプレナー育成プログラム(CBEC)」について説明をしました。 これは、若手研究者を対象に、産業界でイノベーションを起こす人材育成プログラムの紹介で、これは文部科学省のグローバルアントレプレナー育成促進事業(EDGEプログラム)をベースにしたものです。

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションの様子

続いて、パネルディスカッションが行われました。

モデレータは産学連携推進本部企画部門長の秦茂則氏、登壇者は講演をした東工大の5名の教員と、文部科学省の若手官僚4名です。

最初に文部科学省からEDGEプログラムについて発言があり、既に13機関で実施され好評であることが述べられました。

一方、EDGEに参加した学生が起業の難しさを理解でき、冷静に判断するようになったとの意見もありました。EDGEは起業の進めにはなってはいるが、未だ乗り越えなければならない課題は残っているようです。

産学連携については、コマツの共同研究講座のような良い例はあっても、大学の中では産学連携は社会貢献とする意識は低く、他の研究資金があれば敢えて踏み込まない傾向があります。

産学連携は大学の技術を社会に提供することになり、大学としてのリスク管理も求められます。未だ大学と産業界の間では充分な意思疎通に至らず、継続的な視点での活動が必要なようだとの指摘もありました。

会場からは、教員には任期があり、継続的な産学連携へのモチベーションが持てないのではないか、また大学の成果は論文が中心で、プレ・コンペティティブな割合はどの程度あるのか等、現実的な意見も表明されました。

安藤副学長の閉会挨拶

安藤副学長の閉会挨拶

最後に、安藤副学長が閉会挨拶の中で、大学改革の最中にある東工大にとって産学連携は重要な課題であると述べました。

今回のシンポジウムでは、産学連携としてのCOIの立ち位置は理解できましたが、大学と企業間の連携は、COI活動のフェーズ2を迎えますます重要と感じました。