第1回COIサイエンスカフェ開催報告

東工大COI関係者はハピネス共創社会の実現を目指し日々研究開発を続けていますが、その一方で一般の方々にどのように受け入られるか、大いに関心のあるところです。 この気掛かりな課題に対して、東工大留学生センターで翻訳理論や科学技術コミュニケーション等を専門とする野原佳代子教授のグループが目的に適った良い機会を設けていただきました。

この催しは、第1回COIサイエンスカフェとして1月21日に大岡山駅前の東工大蔵前会館3階手島精一記念会議室で夜6時から8時半にわたり開催されました。 これには開催案内の”世代・文化・言語の壁を超えて「真意」や「共感」を伝えるには、 どんな方法があるでしょうか? 『以心電心』は新しいコミュニケーションサービスのかたちを、最先端のテクノロジーで提案するプロジェクトです。 コミュニケーションの未来を、いっしょに議論しませんか。”と言う呼びかけに応じて、20~30代が20名、40~50代が16名の計36名の一般男女が参加しました。

第1回COIサイエンスカフェの参加者募集案内

第1回COIサイエンスカフェの参加者募集案内

議論のスタートはハコモノです。 飲食店、銀行、スポーツ観戦施設等からあるハコモノを選び、それに関連する興味・共感・感情を羅列し、 その中から優れたアイデアを見つけ出し、それに検討を加え、何か新しい価値を提供できるように仕上げる。 そしてそれをベースに物語を創り、イラストで表現して発表をするというフローです。

COIの説明をする秋葉COI機構長(左)、KDDI研究所滝嶋氏(中)、三宅教授(右)

COIの説明をする秋葉COI機構長(左)、KDDI研究所滝嶋氏(中)、三宅教授(右)

その後、サンドイッチ等の軽食をつまみながら、作家・編集者でもあるファシリテーターの川崎昌平氏ガイドにより、6つのグループ(各グループ6人程度)に分かれ、自由討論を行いました。 この中ではCOIに対する率直な感想や意見ばかりでなく、新たな提案も生まれました。 そして、各グループのまとめ役(サブファシリテータ)として参加していた野原研究室の若手研究者の方々が、それぞれのグループの討議内容を説明しました。

ファシリテーターの川崎氏

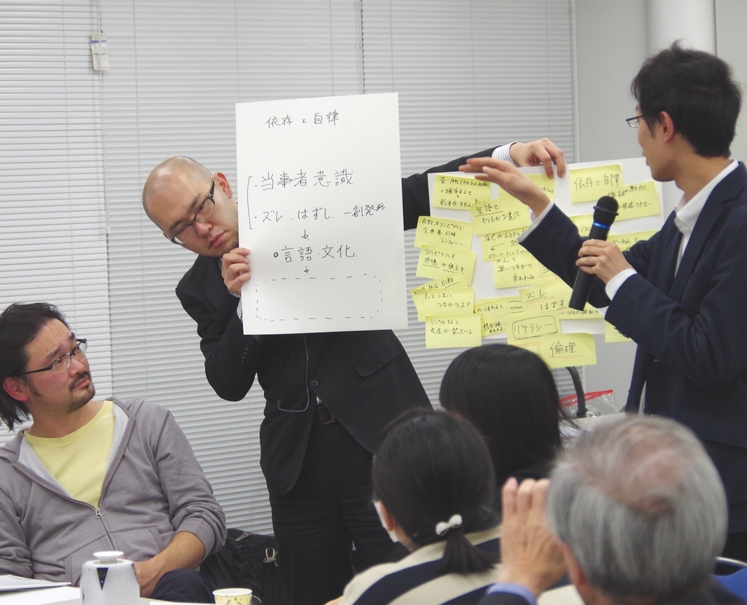

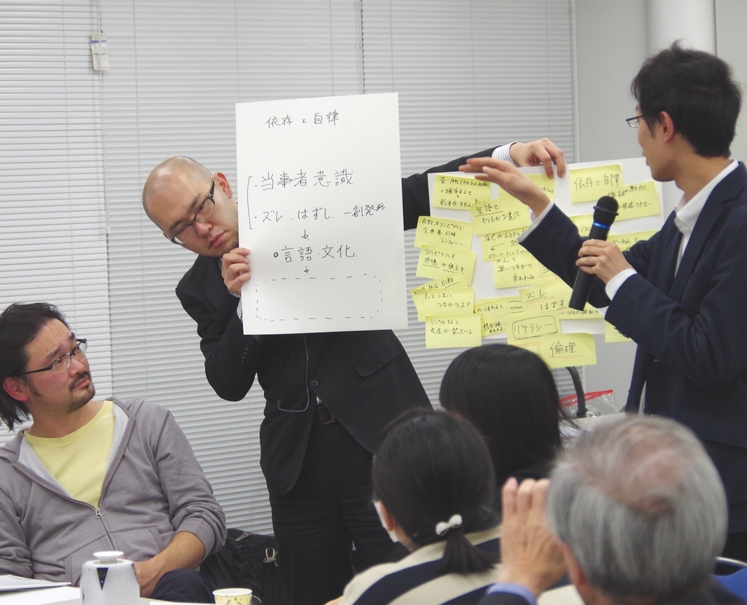

各グループの討論内容発表の様子

ファシリテーターの川崎氏

各グループの討論内容発表の様子

各グループの主な集約事意見は、

・ハピネスは、つらいことや悲しいことがあるから感じられるのではないか。

・ICT(Information and Communication Technology)等を使ったバーチャル世界でハピネスになれるとは思わない。リアルな世界が必要とされる場合も多い。

・人と人との間には適当な距離感が必要。COIはこの距離感を埋めてしまうのではな か(ドーナツの中空を埋めるようなもの)。

・アンハピネスを減らすことも必要。

・情報想起サービスで忘れてしまったことを助けてもらうのが必ずしもいいとは思わない。思い出せないことや確認したいことがあれば直接聞いてみるほうが良いこともある。

・遠距離恋愛でSyncDinnerなどを使うのは心情的にさみしい。

・共感は、自ら行動を起こす意欲を創出するのではないか。

・リハビリ等で補助機械に慣れてしまうと、機械に頼るようになってしまい、結果的に失敗となってしまうことがある。なんでも機械に頼ればよいというものではない。

・頭やメガネに装着するウエアラブルセンサは使いたくない。イヤリングや腰回りにつけられるくらいのモノがいい。

最後に、COIの小田俊理研究リーダーが、様々な意見を述べられた参加者に感謝の意を伝え、今後もこのような機会を設けたいと結びました。

COI関係者にとっては、参加者の斬新な意見に関心すると同時に、ウィークデーの夜の短い時間にも拘わらず、これ程多くの意見をまとめあげるカフェ方式の討論の進め方は有意義なものであったと感じました。

挨拶をする小田COI研究リーダー

挨拶をする小田COI研究リーダー